东北电力大学:探机械脉络寻发展新篇 实践团三地研学启未来

来源:益童前行| 2025-08-21 11:13:49

导语:2024年7月5日至7月6日,东北电力大学“械”逅未来“职”引方向实践团深入吉林市,先后走访吉林水师营博物馆、吉林市恒达金型机械制造有限公司及吉林机械制造局旧址,通过历史溯源、企业调研、技术观摩等形式,探索机械制造行业的前世今生与未来方向。

历史回响:水师营博物馆里的机械基因

实践团首站来到吉林水师营博物馆,这座以清代水师为主题的专题展馆,完整保存着东北地区早期军事机械的实物与文献。在儿童讲解志愿者的引导下,成员们驻足于19世纪末的铸铁火炮前。“这件火炮的膛线设计已接近近代化标准,体现了当时工匠对流体力学的初步认知。”讲解员指着炮身纹路图片介绍道。

实践团成员在吉林水师营博物馆中认真观察清代铸铁火炮细节。徐天凯 供图

展厅内陈列的木质战船模型引发成员热议。在讲解员讲解下,让我们了解了模型中的榫卯结构与现代船舶的模块化设计理念存在共通性:“这种无钉连接技术既保证了结构强度,又便于维修更换,对现代精密机械制造仍有借鉴意义。”团队指导教师徐天凯(机械工程学院辅导员)补充道:“吉林作为东北工业重镇,其机械基因可追溯至清代水师建设,这种历史积淀为当代产业发展提供了独特养分。”

车间探秘:恒达金型的智能制造实践

带着历史思考,实践团次日走进吉林市恒达金型机械制造有限公司。这家拥有30年历史的民营企业,正通过数字化转型实现突围。在数控加工车间,技术总监向成员展示了一台五轴联动加工中心的运作流程:“过去加工复杂曲面需要多次装夹,现在通过数字孪生技术,可在虚拟空间完成工艺验证,产品精度提升至0.01毫米级。”

恒达金型技术人员向实践团演示数控机床操作。徐天凯 供图

质量检测环节的智能应用令成员印象深刻。公司引入的AI视觉检测系统,能在0.2秒内完成零件表面缺陷识别,检测效率较人工提升15倍。“我们正在开发基于机器学习的工艺优化模型,未来可将试制周期缩短40%。”技术总监透露。实践团成员注意到,车间墙壁上的“吉林省专精特新企业”奖牌旁,挂着员工自主改进的27项工艺专利证书。

旧址新生:吉林机械制造局的工业记忆

最后一站,实践团来到吉林机械制造局旧址。这座始建于1881年的近代兵工厂,曾创造东北工业史上的多个第一:首台自制蒸汽机、首条标准化子弹生产线、首个机械专业学堂。在复原的车间场景中,成员们触摸着1905年制造的铣床铸铁基座,斑驳的表面仍保留着当年工匠的手工錾刻痕迹。

实践团在吉林机械制造局旧址参观历史展品。徐天凯 供图

“吉林机械制造局不仅是个工厂,更是近代工业教育的摇篮。”吉林市档案馆研究员指着泛黄的《机械学堂章程》复印件介绍,该学堂首创“工读结合”模式,学员需完成3年理论学习与2年车间实训方可毕业,这种培养体系与现代职业教育理念高度契合。站在旧址的铸铁穹顶下,实践团成员感慨:“从手工锻造到智能智造,变的是技术形态,不变的是精益求精的工匠精神。”

产学对话:构建人才培养新范式

三地研学结束后,实践团与恒达金型公司开展座谈。针对企业反映的“技能人才断层”问题,徐天凯老师提出“双导师制”培养方案:“可邀请企业技师参与课程设计,将实际生产案例转化为教学项目。”公司人力资源部长回应称,已与3所高职院校建立“订单班”合作,下一步计划拓展至应用型本科院校。

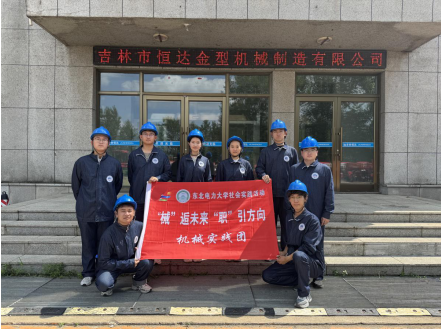

实践团与恒达金型公司合影。徐天凯供图

“这次实践让我们看清了专业学习的坐标系。”返程途中,实践团指导教师徐天凯总结道,“历史维度上的技术演进、企业层面的创新需求、教育领域的改革方向,三者交汇点就是我们的成长方向。”据悉,团队已与吉林市工信局达成初步意向,将围绕装备制造业数字化转型开展长期跟踪研究。

撰稿人:徐天凯

(编辑:萧鼎 )

- 版权申明

-

凡本网注明“XXX(非公益之声)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注

济南市残疾人福利基金会举办“集福泉城·走进

舜网讯 为进一步营造全社会关心关注孤独症儿童的良好氛围,4月1日下午,在第17个世界孤独症日来临之际,济南市残...

2024-04-02 09:41

恪守道义,热心公益,陈建铭董事长引领三盛宏

在当今社会,企业的社会责任日益受到关注。三盛宏业,作为一家在业界享有盛誉的企业,在陈建铭董事长的领导下,不仅在...

2024-02-20 13:53

新春走基层丨乡村里的“超能力”老师为孩子们

张建涛是一位来自河南乡村的科学老师,在孩子们眼里,他拥有超能力——能用塑料瓶、橡皮筋、吸管等等不起眼儿的材...

2024-02-20 10:42

31.81亿元,是这家企业历年来的公益慈善捐赠

——劲牌有限公司2023年度社会责任报告时序更替,岁物丰成。劲牌公司一年一度的社会责任报告如期而至。这是劲牌第...

2024-01-30 09:45

饿了么总裁方永新:扎根服务社区,做热心儿童

4月2日是世界孤独症日。当天,饿了么联合一万个太阳公益项目举办都是太阳关爱特殊儿童公益活动。10余名来自上海两...

2023-04-04 11:28

高校推荐

贵州中医药大学学子在“行走的红色课堂”中汲

7月5日至7日,贵州中医药大学防艾志愿者协会寻访英雄事迹,赓续红色情怀实践服务队踏上红色征途,开启为期三天的调...

2025-08-22 08:55

东北电力大学:探机械脉络寻发展新篇 实践团

传播中国公益好声音。

2025-08-21 11:13

华北电力大学“志愿小队”社会实践团队助力流

河青新闻网讯 7月14日, 华北电力大学志愿小队社会实践团队成员前往河北省保定市茂业中心,参加一场温馨而有意义...

2025-08-21 09:02

定西职业技术学院暑期 “三下乡”助力青年担

中新网甘肃新闻8月18日电 为推动大思政课实践育人体系建设走深走实,定西职业技术学院开展2025年暑期三下乡社会实...

2025-08-20 08:53

重庆对外经贸学院学生直播带货拓销路 三方联

7月9日,重庆对外经贸学院影小媒教育关爱服务团的师生们奔赴重庆忠县善广乡,联合乡政府与中国邮政忠县分公司,在...

2025-08-19 10:40