5000年前就有猕猴桃吃? 这座公园藏有新石器时代的湖北先民日常

来源:公益之声| 2025-07-08 10:22:01

主食是稻米,蛋白质是猪肉、鱼肉,水果是猕猴桃……这竟然是约5000年前的湖北先民饮食日常。7月6日,由武汉市园林和林业局主办的2025年武汉公园历史文化通识课在码头潭文化遗址公园举行,武汉大学历史学院考古系博士研究生伍腾飞、码头潭文化遗址公园工作人员张璐担任主讲人,为市民解读码头潭文化遗址公园中的屈家岭文化。

码头潭文化遗址公园工作人员张璐带领青少年们参观码头潭文化遗址公园遗址区 赵立继摄

这座公园里的“小土坡”

将武汉的人类聚居史推至5000年前

在武汉东西湖区的码头潭文化遗址公园西北侧,有一座占地0.82公顷的“小土坡”,其下埋藏着约5000年前的新石器时代文明。

“码头潭”前称“马投潭”,马投潭遗址也名由于此,后历史考证,“码头潭”得名于当年桑台湖(西湖)边一处船码头,码头边有深水区,官方在此设有台湖河泊所负责征收,史书有明确记载。同时,近期考古发掘也印证了此处为古码头之说,故后取名为码头潭文化遗址公园,马投潭遗址则保持原称。

1992年,马投潭遗址被公布为省级文物保护单位 詹丽摄

马投潭遗址在1984年武汉文物普查时发现,1992年被列为省级文物保护单位,成为湖北历史文化的重要坐标。伍腾飞介绍:“2013年,考古工作者对该遗址的调查中发现了屈家岭文化、石家河文化时期遗存。采集有鼎、罐、钵、盆等陶器,石斧、石锛、石凿等石器,猪骨、鹿角等动物遗存。”

马投潭遗址中采集的陶器碎片

屈家岭文化距今约5300-4500年,因20世纪50年代湖北省京山市屈家岭遗址的发现与发掘而得名。马投潭遗址与钥匙墩、放鹰台等遗址,共同印证了约5000年的新石器时代,武汉地区已有先民在此繁衍生息。

武汉大学历史学院考古系博士研究生伍腾飞为青少年们介绍屈家岭文化时期先民们的生活日常。赵立继摄

湖北是千湖之省,武汉是百湖星罗的国际湿地城市。伍腾飞说,马投潭遗址正是“临湖而聚、高台而居”的聚落模式:先民们傍水而居,建造木骨泥墙房屋或干栏式木构房屋,日常使用鼎、罐、碗、豆、杯等各类陶器以及石器、骨角器等,耕种稻田,饲养猪牛羊等家畜,还会制作石矛、鱼叉等工具捕猎湿地里的鹿和鱼,会采野果补充食物……

“作为长江中游的首个整合性文化,屈家岭文化以密集城址、多层级聚落及大型宗教仪式,成为中华文明化进程的关键环节。作为该文化在长江中游的重要遗存,马投潭遗址对研究长江中游史前聚落形态及文明化进程具有重要价值。”伍腾飞说。

历史文化藏在公园山水中

武汉“千园之城”文化底蕴足

“老师说,屈家岭文化遗址中发现有猕猴桃的碳化种子,原来5000年前的人已经在吃猕猴桃了!”今年10岁的孙尚君,对课程中的先民日常生活印象最深,“他们的外形外貌跟现代人已经没有区别,会制作陶器,真是太厉害了。”

左女士原本是给孩子报名通识课,自己也听入了迷:“我就住在这附近,但之前只把码头潭当作景观很美的公园来逛,这次通识课让我认识到,原来武汉悠久的历史文化,就藏在家门口公园的山山水水里,我突然就感受到了自然与人文交融并序的底蕴。”

武汉市园林和林业局公园管理处相关负责人表示,武汉已迈入“千园之城”,正在奋力打造湿地花城特色的公园城市。全市公园不仅数量多、类型丰富,文化底蕴深厚也是一大亮点。目前,全市共评选出首批22座具有历史价值的公园。开展“公园历史文化通识课”公益活动,不仅能创新推动“公园+”,通过文化资源与自然资源的深度融合,激发公园活力,还能让市民游客通过家门口的公园,亲近和认知武汉这座国家历史文化名城。

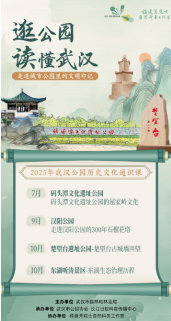

2025年武汉“公园历史文化通识课”由武汉市园林和林业局主办,武汉市公园协会、长江日报科普传播中心承办,桂建芳院士自然科普工作室协办。除了码头潭文化遗址公园,今年还将邀请市民游客共同走进汉阳公园、楚望台遗址公园、东湖听涛景区。更多活动参与信息,可关注微信公众号“江城林语”。

2025年历史文化通识课活动一览表

通讯员:宋莉 张璐

(编辑:贺梦醒 )

- 版权申明

-

凡本网注明“XXX(非公益之声)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注

济南市残疾人福利基金会举办“集福泉城·走进

舜网讯 为进一步营造全社会关心关注孤独症儿童的良好氛围,4月1日下午,在第17个世界孤独症日来临之际,济南市残...

2024-04-02 09:41

恪守道义,热心公益,陈建铭董事长引领三盛宏

在当今社会,企业的社会责任日益受到关注。三盛宏业,作为一家在业界享有盛誉的企业,在陈建铭董事长的领导下,不仅在...

2024-02-20 13:53

新春走基层丨乡村里的“超能力”老师为孩子们

张建涛是一位来自河南乡村的科学老师,在孩子们眼里,他拥有超能力——能用塑料瓶、橡皮筋、吸管等等不起眼儿的材...

2024-02-20 10:42

31.81亿元,是这家企业历年来的公益慈善捐赠

——劲牌有限公司2023年度社会责任报告时序更替,岁物丰成。劲牌公司一年一度的社会责任报告如期而至。这是劲牌第...

2024-01-30 09:45

饿了么总裁方永新:扎根服务社区,做热心儿童

4月2日是世界孤独症日。当天,饿了么联合一万个太阳公益项目举办都是太阳关爱特殊儿童公益活动。10余名来自上海两...

2023-04-04 11:28

科普推荐

地球“家门口”探测到最亮快速射电暴

科技日报记者 张梦然由美国麻省理工学院等机构组成的国际天文学家团队,在距离地球约1 3亿光年的大熊座方向,探...

2025-08-29 09:04

井上望远镜拍到最清晰太阳耀斑图像,揭示日冕

科技日报记者 张佳欣据《天体物理学杂志快报》25日报道,美国国家科学基金会丹尼尔·井上太阳望远镜首次以H-&alp...

2025-08-28 09:40

通勤缩短,公园就在楼下…… AI正在悄悄重

AI制图当前,城市化进程一直在加速,传统规划治理模式渐显乏力,人工智能(AI)正成为破解难题的关键力量。近日,在...

2025-08-27 09:06

“秦氏花山龙”刷新华南蜥脚类恐龙最早记录

新华社记者 黄凯莹 田子骏一项最新研究表明,在广西宁明县发现的秦氏花山龙为华南地区迄今发现的最早蜥脚类恐龙...

2025-08-26 09:06

常年26℃,承德避暑山庄到底“凉”在哪

承德避暑山庄 视觉中国供图三伏天虽已结束,长江中下游多地却仍是热个不停。今年夏季,我国高温预警频发,然而在...

2025-08-25 09:11